9月は神経化学会に生物物理学会とイベント続きでしたが、デバイス開発と通常業務で慌ただしすぎてUPできず仕舞いでした。これからどんどん記事にしていきます。

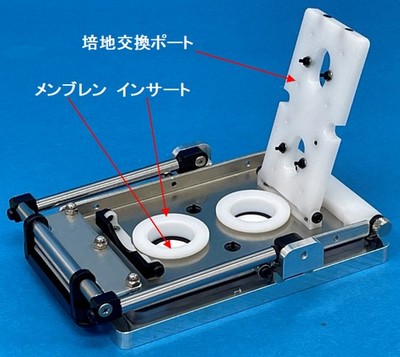

腸内細菌の培養デバイスは色々課題があって、中でも苦労したのが嫌気側の構成でした。ネジ式のインサートでメンブレンを固定して領域を作っていましたが、組付けが意外にメンドくさい。培地交換も各ウェルにポートを載せていたけど、送液チューブが増えてまるでパスタみたい。それで配管マニホールドを応用して培地交換の一括ポートを作りました。中に流路となる管が走っています。インサートのネジも無くし、ポートで抑えるようにしました。

好気側のウェルは6ウェルでは均等に流れず苦労していましたが、2ウェルに絞ったら比較的早く出来上がりました。次は2ウェルで得た知見を6ウェルに活かしていきます。

裏に流路が掘ってあって好気側に培地が流れます。流路にアクセスする極小の継手はブラストオリジナル、PASCL開発の時に作ったものがここで生きるなんて。分解⇔組立はお得意のカンチレバー方式(低酸素インキュベータの開閉機構)で簡単に行えます。

このデバイスは非常に短期間で作り上げましたが、ブラスト社の技術を一致団結させた賜物です。細工は流々仕上げを御覧じろ、揃えた商品も連動して売れるといいなぁ。